ページに広告が含まれることがあります。

マッチングアプリ婚活最前線|「結婚の社会学」と最新調査から見るデジタル時代の結婚

現代の結婚観や出会いの形は、急速に変化しています。

特に、スマートフォンとインターネットの普及により、マッチングアプリを活用した婚活が一般的になりつつあります。

本記事では、阪井裕一郎著『結婚の社会学』の考察や最新の調査データをもとに、デジタル化する結婚と婚活の現状と今後について考えます。

デジタル化した社会、デジタル化する出会いと婚活

日常生活のデジタル化とデジタル社会について、別サイトで、以下の記事を投稿しています。

⇒ デジタルライフとは?LIFE STAGE NAVIにおけるカテゴリー設定の背景と今後の展望 – LIFE STAGE NAVI

「デジタル化」という表現を毎日のように見聞きする社会。

出会いにも、婚活にも、デジタル化が日常化している。

この観点からの当記事でもあります。

マッチングアプリ時代の結婚を考察|阪井裕一郎著『結婚の社会学』を読む

阪井裕一郎氏著『結婚の社会学』(24年4月刊ちくま新書)第2章「結婚の現代史」。その中にある「マッチングアプリ時代の結婚を考える」という節。

そこでの論点は、マッチングアプリの普及が現代の結婚観や結婚の形に与える影響について。

次の観点から論じています。

・デジタル化する出会い

・マッチングアプリへの否定的感情

・マッチングアプリが及ぼす影響

・デジタル時代におけるつながり

その節を以下要約しました。

1)マッチングアプリの普及と出会いの変化

・このアプリは、従来の出会いの形(職場、友人、親族など)に加えて、新たな出会いの場を提供しています。

・これにより、出会いの機会が広がり、より多くの選択肢の中からパートナーを選ぶことが可能になりました。

2)マッチングアプリがもたらす結婚観の変化

・従来の「お見合い」のような形式的な出会いとは異なるマッチングアプリでの出会い。そこでは、個人の趣味や価値観に基づいた出会いが重視される傾向があります。

・これにより、より自由で多様な結婚観が生まれる可能性が指摘されています。

3)マッチングアプリ時代の課題

・一方、マッチングアプリの普及は、外見や条件に偏った出会いを助長する可能性が指摘。また、情報過多による選択疲れなどの課題も抱えています。

・同アプリでの出会いから結婚に至るまでのプロセスやその後の夫婦関係。これらについても、今後の研究が必要とされています。

このように、マッチングアプリが現代の結婚に与える影響を多角的に分析。今後の結婚のあり方を考察しています。

またこの節の中で、2022年11月発表の、明治安田生命実施アンケート調査の結果を紹介。

次項のテーマとしました。

結婚のきっかけNo.1はマッチングアプリ?|明治安田生命調査

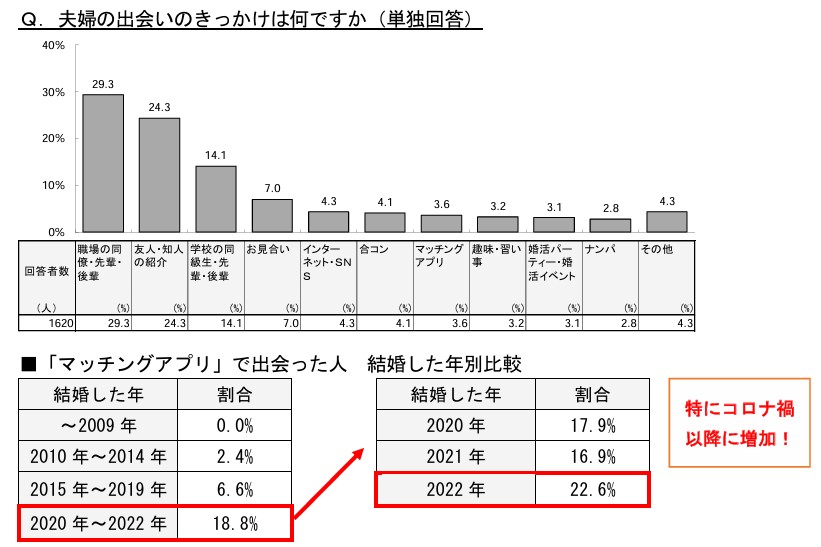

2022年11月22日「いい夫婦の日」に因んで行ったアンケート。その中の、同年1月から11月に結婚した夫婦の「出会いのきっかけ」についてのレポートです。

(参考)⇒ 「いい夫婦の日」に関するアンケート調査

同調査によれば、2022年に結婚した夫婦の出会いのきっかけ。その中では「マッチングアプリ」が22.6%で最多。

次いで「職場の同僚・先輩・後輩」と「学校の同級生・先輩・後輩」が20.8%で続きました。

次に、結婚した年別に見た、「マッチングアプリ」での出会い。2015年~2019年結婚の人6.6%、2020年以降結婚した人18.8%というデータ。それが、2022年単年では22.6%と急増しています。

この間、スマートフォンの普及や新型コロナ感染拡大によるリアルでの出会いが減少。それが「マッチングアプリ」を通じた新たな出会いの形として影響し、定着しつつある。このように示唆しています。

その報告書の中から、以上の内容がまとめられた資料を、次に引用転載しました。

2021年『出生動向基本調査』が示す結婚の出会いの変化

もう一つ、国立社会保障・人口問題研究所が2021年実施の「結婚と出産に関する全国調査」があります。

その内容については、前回の記事で取り上げました。

⇒ データで読み解く「ネット婚」時代の結婚事情|出生動向基本調査にみる夫婦の出会いと決断 – 結婚家族.com

本記事では、社人研の 【第Ⅱ部 夫婦調査の結果】資料 から重点と関連グラフを抜粋して紹介します。

前回記事では、もう少し詳しく述べているので見て頂ければと思います。

ここで紹介するのは、【第Ⅱ部 夫婦調査の結果】の<5 夫婦の結婚過程>に関するアンケート結果から。

5.1 配偶者と知り合った年齢・初婚年齢・交際期間

平均知り合い年齢は男性26.4歳、女性24.9歳、平均交際期間も4.3年で横ばいです。

5.2 配偶者と知り合ったきっかけ

<知り合ったきっかけ>の選択肢リスト

以下から、選ぶことになっています。

・職場や仕事で、友人・兄弟姉妹を通じて、学校で

・街なかや旅先で、サークル・クラブ・習いごとで、アルバイトで

・幼なじみ・隣人、見合い結婚、メディアを通じて

・ネットで(2021年調査で初めて設定)、その他

1)夫と妻が知り合う機会:

SNS、アプリ等の「ネットで」が増加し、従来型の「恋愛結婚」割合が低下しました。

2)新型コロナウイルス感染拡大期を含む2021年までの3年間:

「職場や仕事で」の結婚が減少。

一方、新婚夫婦の13.6%がSNS、アプリ等の「ネットで」知り合っています。

3)妻の初婚年齢に関わらず、2021年までの最新6年間の結婚:

「ネットで」知り合った夫婦が増加しています。

4)2021年までの最新3年間に結婚した夫婦について:

・妻が25歳未満のとき知り合った夫婦は「学校で」

・25~34歳では「友人・兄弟姉妹を通じて」

・35歳以上では「見合い」

が知り合ったきっかけの最多でした。

5)再婚者を含む夫婦:

「職場や仕事で」知り合う夫婦がもっとも多く、近年は「ネットで」の出会いも増加しています。

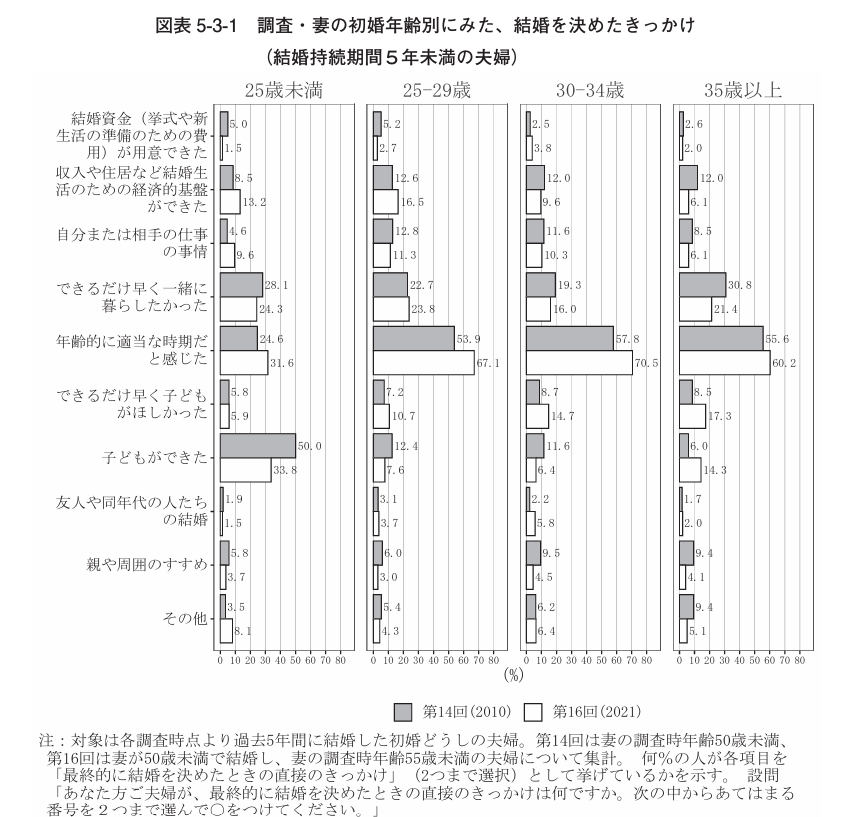

5.3 結婚を決めたきっかけ

結婚を決めたきっかけは、

・妻の初婚年齢が25歳未満の夫婦では「子どもができた」

・25歳以上では「年齢的に適当な時期だと感じた」

が最多でした。

マッチングアプリは結婚の新定番?『ネットでの出会い』急増

以上から特筆すべきことを簡単にメモしました。

確認しておきたいのは、2021年に初めて、「(インター)ネットで」という分類が登場したことです。

ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)やマッチングアプリなど個人間の交流の場をオンラインで提供するサービスを用いて知り合ったケースとして、具体的な選択肢が提示されました。

この年が分岐点になり、これからどのように「ネット出会い結婚」が増えていくか、注目することになります。

(参考)

※国立社会保障・人口問題研究所ウェブサイト: https://www.ipss.go.jp/

⇒ 現代日本の結婚と出産-第16回出生動向基本調査(独身者調査ならびに夫婦調査)報告書

まとめ|デジタル婚活の進化と今後の課題

『結婚の社会学』では、マッチングアプリの普及が結婚観や出会いの形に与える影響を指摘。

それと関連する、2022年に結婚夫婦の出会いのきっかけに関する明治安田生命の調査。

同調査によると、「マッチングアプリ」が22.6%と最も多く、2015年以降急増していました。

さらに、時系列的には順が前後しましたが、2021年の「出生動向基本調査」も活用。

「ネットで出会う」という分類が登場し、婚活のオンライン化の進展が明確になっています。

以上の調査結果が、現代の結婚でデジタル技術が大きな役割を果たしていることを示します。

従来の「職場」「学校」「親族・友人紹介」といったリアルな出会いの場。これに加えて、オンラインの出会いが新たな主流に。

それは、選択肢の拡大や利便性の向上というメリットをもたらします。しかし、一方、選択疲れや条件偏重といった課題も生んでいます。

今後の問題として、いずれ取りあげたいと思います。

個々人のライフスタイルに大きく影響する「結婚」

人生における重要なライフステージである「結婚」。

結婚する、しないにより、個々人のライフスタイルに大きく影響する「結婚」。

そのきっかけや判断に、「デジタル」が直接関与し、マッチングアプリがその軸になっていく。

SNSが既に社会と個人の、生き方・働き方のインフラになっている現代社会。

問題や課題はありますが、結婚したい人々、子どもを持ちたい人々にとって必須システムに。

多くの人々が、希望する生き方、ライフステージ、ライフスタイルを「結婚」を選択して実現する。

出会いと結婚のためのマッチングアプリ。それが、望ましい人生・ライフスタイルとのマッチングにも繋がれば。

当サイトの思いです。

次回は、この流れを踏まえ、婚活市場の変化、AI技術の活用、婚活サービスの発展について考えます。

※この記事からイメージできる画像をChatGPTに依頼し、提案されたものです。

前回の記事は、こちらで確認できます。

⇒ データで読み解く「ネット婚」時代の結婚事情|出生動向基本調査にみる夫婦の出会いと決断 – 結婚家族.com

コメント